2017年8月18日

- まず取りかかる前に下記の制約される事項があります。

- ・ジオラマ内に2体以上展示出来る大きさであること。

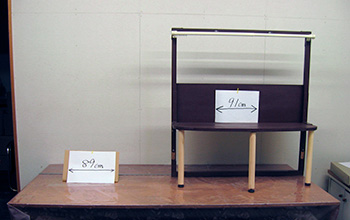

- ・イベントでの1卓スペース(幅180cm、奥行き60cm)に幅91cmの展示台と並べて飾れること。[●写真01]

- ・会場に搬入するため壊れない様に分割し、現地で簡単に組立出来、更に軽量であること。

- ・販売品ではないので出来るだけ製作費をおさえ、製作時間を短縮すること。

写真01 写真01  写真02 写真02

- ・ジオラマ全体の幅は単純計算で89cm以下となりますが、隣卓との間に余裕をとり、飾り台に使用するカーテンの広がりも考慮して45cm以下とし、奥行きも45cm以下としました。[●写真02]

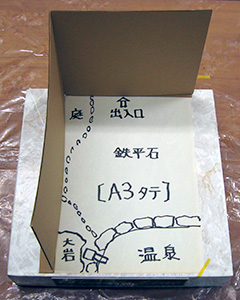

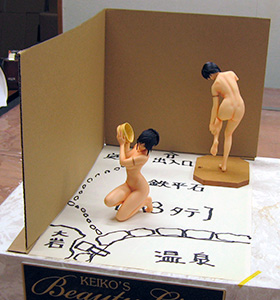

- ・ベース等に使用する材料はA3サイズ(29.7cm、42cm)が便利なので、これを基準に木枠、垣根等の幅をプラスして外周につける様にしました。[●写真03]

- ・その後色々と検討して最終的に幅33cm、奥行き約44cmと決めました。

写真03 写真03  写真04 写真04

- ・正面手前右に岩風呂の温泉、その左に大きな岩と湯の注ぎ口、奥まで左側は日本風庭園、その他ほとんどのスペースは鉄平石貼りにして、ここにフィギュアを飾ります。

- ・左側面には奥まで続く竹垣フェンス、正面奥には竹垣フェンスの間に小屋根付きの出入口と暖簾。こんなイメージで製作して行きます。[●写真04]

2017年8月19日

- ・基本のベースには画材用のキャンバス木枠(A3サイズで高さ2cm)を使用します。

- ・温泉は深さがあるため、100円ショップのA3ノビ(厚み5mm)カラーボードを発泡スチロール用接着剤で3枚貼り合わせ、温泉部分を大ざっぱに切り欠きます。

- ・

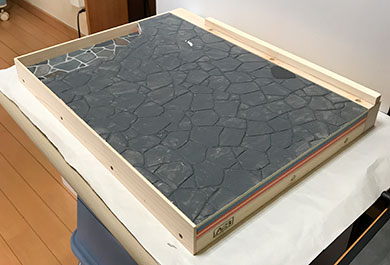

鉄平石はカラーボードに直接先端を丸めたケガキ棒で凹状に目地を押しつけて作ろうとしたのですが、厚みがあると目地部分の凸凹が汚く出てしまうので[●写真05]、2ミリ厚スチレンペーパーで作り[●写真06]、これをカラーボードの上に貼ることにしました。湯船の底も同様に1mm厚スチレンペーパーで作り、アクリル絵の具で筆塗りします。[●写真07]

- ・岩は軽い100円ショップの木粉系粘土で作ります。

- ・温泉のお湯表現には、底や側面にスチレンペーパーを使用することと材料の重さを考慮して、水表現に使用する流し込みの材料は使わず、1mm厚の塩ビシートの表面だけに波の加工をして表面だけの湯面にします。[●写真08]

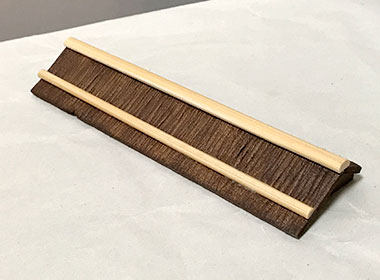

写真08 写真08- ・左側面と奥正面の竹垣には、100円ショップの巻き簀、割り箸、バーベキュー用竹串を使い、竹垣の木枠部分にはDIYショップで、溝の入った角棒、平板を使用します。

- ・分割した各部分を現地で簡単に取り付けるため、接合部にはそれぞれ直径6mm厚み3mmのネオジウム磁石を埋め込み、パチンと簡単に取り外し出来る様にします。

2017年8月22日

- ・左側に幅4cm、厚さ3cmの角材をベース下部のキャンバス木枠にネジ止めします。

- ・手前側正面、右側面に幅4cm、厚さ3mmの平板をキャンバス木枠に木ねじで取り付けます。[●写真09]

- ・正面奥裏側は竹垣フェンスの間に出入口があり開口部が弱くなるので、木枠と竹垣フェンスを一体にして、ベースとは分割することにしました。組み立てる時はマグネットでキャンバス木枠と合わせます。[●写真10]

- ・外周の外枠は作業しづらいので、外しておきます。

写真09 写真09  写真10 写真10

2017年8月24日

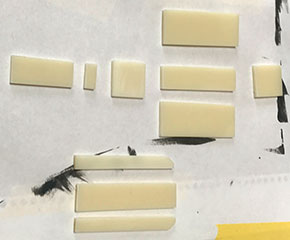

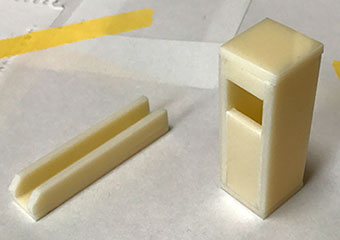

- ・3mm厚ABS板を切り出し[●写真11]、木製っぽい給湯口を作りました。[●写真12]

写真11 写真11  写真12 写真12

2017年8月25日

- ・先ず幅と高さを決めます。幅は左手前に大きな岩をA3ベースからはみ出して配置する予定なので、手前側を約9cm空ける様に33.5cmとします。高さは立ちポーズの「黄玉(トパーズ)」とのバランスをとって約26cmとします。[●写真13]

- ・両端の柱には14mm角の溝の入った角棒を使用し、巻き簀をタテに並べ、横の竹には割り箸を使用します。天面の横棒と側面上下の横棒、中心の柱にはDIYショップの半円柱棒を使用します。[●写真14][●写真15]

- ・竹垣全体を簡単に取り付けるため左側面の角棒上側と、竹垣の底側にマグネットを埋め込みます(マグネットの接着にはエポキシ系接着剤を使用します)。

- ・正面奥の竹垣とを合わせるため、奥側の柱にもマグネットを埋め込みます(マグネットの位置が少しずれてしまったので、エポパテで修正します)。[●写真16]

写真16 写真16

2017年8月28日

- ・正面奥の竹垣は土台の角材ごと分割します。A3ベースのキャンバス木枠にマグネットを埋め込み、角材側の皿ネジ部分と磁力で着くようにします(両方にマグネットを使うと位置合わせが大変なため、片方を平ビスの頭を利用するようにします)。

- ・デザイン的に左側面の竹垣をそのまま正面奥に配置すると圧迫感が出てしまうので、少し面倒ですが竹垣の上部分は斜め格子にして開放感を出す様にします。[●写真17]

- ・出入口の空いた部分は小屋根しか連結部分が無く強度的に弱いので、地面の部分に半丸棒を貼り左右の竹垣を連結します。[●写真18]

写真17 写真17  写真18 写真18- ・小屋根は壊れやすいので、分割してマグネットで取り付けます。[●写真19][●写真20]

写真19 写真19  写真20 写真20 - ・屋根の古びた感じを出すため、2mm厚のスチレンペーパーに爪楊枝の先で凹ませ模様をつけます。[●写真21]

- ・出入口両側柱の裏側に暖簾受けのダボをつけますが、これは木製の画鋲を利用します。[●写真22]

写真21 写真21  写真22 写真22

2017年9月1日

- ・左手前に大きな岩を木枠いっぱいまではみ出す様に配置します(岩の高さがあるので別パーツにして置く様にします)。

- ・重さを軽減するため木粉粘土で中空になる様に概略の形を作って行きます。[●写真23]

- ・左側面は岩をカットした形にするので、左側面にはプラ板を張って平らにします。[●写真24]

写真23 写真23

写真24 写真24 - ・粘土の表面にポリパテを塗り、更にエポパテで岩の凹凸感を出し作って行きます。[●写真25][●写真26][●写真27]

写真25 写真25

写真26 写真26

写真27 写真27

- ・温泉まわりの岩と日本風庭園の石は木粉粘土で作り、アクリル絵の具で筆塗りします。[●写真28]

- ・湯船内の段になる薄い岩はカラーボードを貼り合わせて作り、これもアクリル絵の具で筆塗りします。[●写真29]

写真28 写真28  写真29 写真29

2017年9月6日

- ・左側の日本風庭園は奥まで続く予定でしたが、急遽「掛け湯」を正面左奥に作ることにしました。

- ・小さいポリプロピレン製の植木鉢があったので、これを掛け湯の入った瓶としてそのまま使います。高さが少し足りなかったので、平らな岩を作りその上に瓶を置きます(瓶も取り外し出来る様にして置くだけにします)。[●写真30]

- ・丁度直径60mmのアクリルベースがあったので、瓶の内側(内径59.5mm)に合わせて少し削り、接着します(瓶がPPなので完全な接着はできませんが)。

- ・表面にメディウムを盛り上げる様に塗り湯面の感じを出します。[●写真31]

- ・瓶の上には5本の竹串を刺繍糸で編み、「手桶」が置ける様にします。[●写真31-2]

写真30 写真30  写真31 写真31  写真31-2 写真31-2

|